過去の富士山の噴火

古記録によれば新富士火山の噴火は781年以後17回記録されています。噴火は平安時代に多く、800年から1083年までの間に12回の噴火記録があります。また噴火の合間には平穏な期間が数百年続くこともあり、例えば1083年から1511年までは400年以上も噴火の記録がありません。また1707年の宝永大噴火以後も約300年間噴火しておらず、平穏な状態が続いています。(富士市HPより)

富士山は、活火山である。

活火山と死火山の違いは、活火山は、最近2000年間に活動したことがある火山で、死火山は、歴史時代に噴火の記録がない火山のことです。

この定義でいえば、まさしく富士山は、活火山なのです。

宝永大噴火

1707年(宝永4年)の富士山の噴火を宝永大噴火という。この噴火では、溶岩より、火山灰が問題となったようだ。火山灰は、江戸にも降ったという。また、この噴火の前には、宝永大地震が発生しており、これが、南海トラフと関係しているかもしれない。

富士山の噴火への備え

先日、「首都圏における広域降灰対策検討会 報告書」というものが出されました。

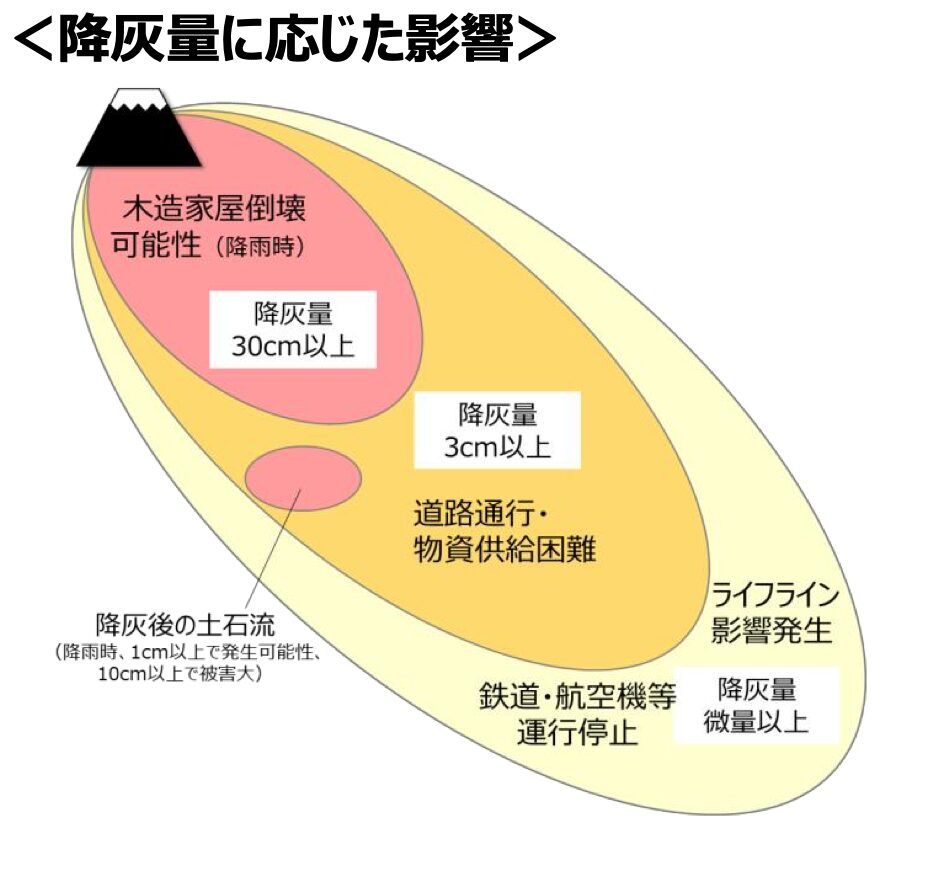

これによれば、このような影響が予想される。

微量の降灰ですら、交通機関は、鉄道運転を停止、道路が使えなくなり、生活物資の入手が困難になります。さらに、降灰量が増えてくると、電力の供給、上下水道が使用制限されます。

私たちができること

私たちとして、気象庁から出される降灰予報などの情報を入手して、今後、何時間後にどれだけの降灰になるのか、どうなるのかを見てから行動することになります。

噴火情報の収集

噴火の関連情報は、以下のサイトから入手できます。

また、「自宅等で継続的に生活することが基本」となりますので、それに対する十分な備えが必要となります。

防災用品を準備

- ヘルメットor帽子

- タオル

- ゴーグル

- マスク(2週間分)

- 手袋

- 雨具(長袖、長ズボン)

- 靴or長靴

- トイレ>>>家族3人を3日分=3人 × 3日 × 5回 = 45回分

- 食料品・飲料水の備蓄>>>ローリングストックと呼ばれる食料備蓄方法

- 発電機、非常用ライト、ろうそく、ガスコンロ>>発電機の必要性は低い

- ラジオ、電池の備蓄、スマートフォンの充電対策

- 浄水器

地震の場合と火山噴火の場合では、防災用品は、ほぼ同じであるが、マスクとゴーグルが、火山噴火の場合には、必要となります。

まとめ

地震と違い、避難所に避難するのではなく、自宅で引き続き生活することになります。降灰の量により、どの程度の被害があるかわかりません。火山情報のタイムリーに収集し、自ら判断することに迫られるでしょう。そのためにも、自分のできる範囲での準備は、怠らないようにしたい。

「自助」まさに、この言葉通りです。