病院内の薬局の薬切れ

先日、診察を受けた後、病院で、薬を待っていた。長らく待っていると、個別に呼び出しを受けた。なんと、

「薬が在庫切れです。」と言われました。

いままでなかった経験でしたので、驚きました。

院外薬局

処方された薬は、ツムラの漢方、一般的な薬だったので、処方箋薬局では、どこでも手にはいるということを聞きました。

その後、ドラックストアー内の薬局を尋ねると、置いてあったので、一安心。

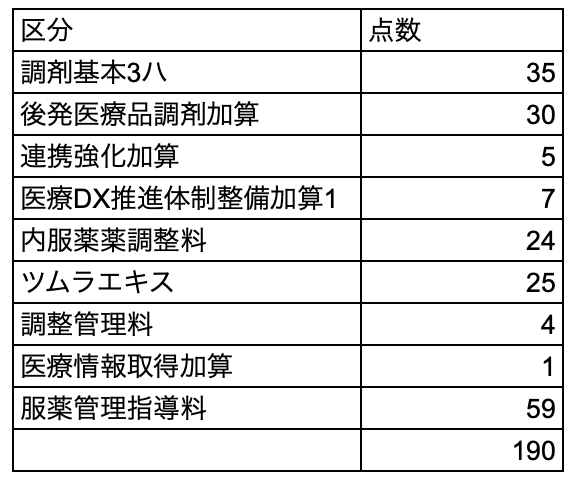

会計を済ませると。

病院での精算時、40円払い戻しがあったが、病院外の薬局での支払いは、190円を支払い、差額150円の負担増えました。

薬切れのため、院外薬局まで、わざわざ行って、薬を買うと、150円余分にかかったということです。

理由を探そうと、調剤明細表を見てみると・・・、

調剤明細表の意味がわからないので調べてみました。

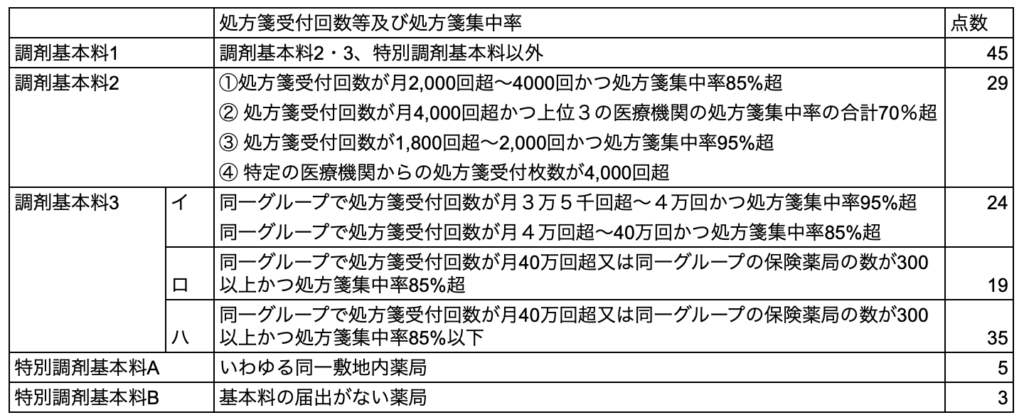

調剤基本3ハ

調剤基本料は以下のように、受付回数、処方箋の集中率などで決まっているようです。

購入した薬局は、ドラックストアー内に設けられていて、店舗数2199店で、8割以上で調剤できるようですから、基本料3ハなんでしようか?

その他についても簡単にまとめました。

後発医療品調剤制加算

調剤薬局で後発医薬品の使用割合に応じて算定される調剤基本料の加算、後発医薬品の使用割合が高い薬局ほど高い点数が加算されます。

連携強化加算

連携強化加算は、災害時や感染症発生等の非常時における薬局の対応体制を評価による加算です。

医療DX推進体制整備加算1

医療機関がマイナ保険証の利用実績が高い評価による加算です。

内服薬薬調整料

薬剤調製や取り揃え・監査業務の加算です。

調整管理料

調剤料として評価されていた薬剤調製や取り揃え・監査業務の加算です。

医療情報取得加算

保険医療機関や薬局で患者さんの情報を活用して質の高い医療・調剤を提供する体制を評価の加算です。

服薬管理指導料

薬剤師が患者に安全に薬を服用できるようにするための指導や情報の提供などを行った際に算定されます。

とても複雑ですね。なんだかんだで、費用が盛られている気がするのは私だけでしょうか?

院外処方のデメリット

調剤基本料をみても、院内だと50円(5点)、院外だと最大450円(45点)と400円の価格差があります。さらに、薬を処方してもらう時、院内だと処方料、院外だと処方箋料で異なり、処方箋料の方が高いのです。

デメリットは、薬代が高いということです。

なぜ、院外薬局で薬を購入しなければならないのでしょうか。それは、国も政策だからです。

院外処方は、「医薬分業」を狙ったもので、昭和 31 年から、本格的にスタートしています。なぜこうした政策が導入されたかというと、医療の質的向上を図るため、つまり、医師の指示した薬に対して、薬剤師がチェックすることによって、

患者の安全性を一層高めることが本来の目的だったようです。

メリット感じていますか。ほとんどの人は、メリットを感じていないのではないでしょうか。

私も、当初は、かかりつけ薬局を1つになれば、メリットがあると考えていたのですが、1つの薬局に薬がすべて揃っているわかけもなく、また、一部の病院からは、薬局の指定がありました。

また、診察内容を、薬局から、毎回聞かれるのも、面倒です。

まとめ

医薬分業、果たして意味があるのでしょうか。同一敷地内に薬局がないのは、本当に使い勝手が悪い。さらにお金がかかるとは・・・。

今、ほとんどの病院は、処方箋を出すだけです。

薬局からもらう明細は、時々見ましょう。薬局ごとにどれほど違うかを確認して、なるほどと納得感のある薬局を選びましょう。